Confini: Lesbo, propileo d’Europa

Nel 2018 la Fondazione Carlo Laviosa ha promosso una ricerca fotografica volta ad approfondire le dinamiche del lavoro volontario in ambito sociale. Il progetto, supervisionato da Ivo Saglietti, fotografo tre volte…

Nel 2018 la Fondazione Carlo Laviosa ha promosso una ricerca fotografica volta ad approfondire le dinamiche del lavoro volontario in ambito sociale. Il progetto, supervisionato da Ivo Saglietti, fotografo tre volte insignito del World Press Photo, ha coinvolto sette realtà cittadine. Che si occupano di autismo, sindrome di Down, anziani, handicap, affido, animali e presto si concretizzerà in una mostra ed una pubblicazione. Il lavoro come campo d’indagine rappresenta lo scopo precipuo della Fondazione. Nel lavoro risiedano la dignità dell’uomo, il suo senso di appartenenza ad un contesto sociale, la sua libertà, i fondamenti della democrazia. Con il progetto “Lavorare non stanca: il Volontariato” abbiamo inteso indagare una sfera del lavoro spesso sottaciuta ma che riteniamo cerniera fondamentale per gli equilibri sociali, per un contributo ai più fragili, per la formazione di tanti giovani. Parlare di volontariato ci ha condotti oltre i confini nazionali per approdare sull’isola di Lesbo. Sono stati presi contatti con le autorità locali per iniziare un‘indagine nei campi profughi presenti sull’isola greca dove il volontariato trova ampia e molteplice espressione.

Lesbo, che in greco si scrive Λέσβος e si pronuncia ‘Lesvos’ è un’isola greca dell’Egeo nord-orientale, di fronte alla Turchia, all’altezza della penisola anatolica. La distanza minima dalla costa turca è di circa 4,5 miglia marine. Ha una superficie di 1.630 km², più di sette volte la nostra isola d’Elba, ed un perimetro costiero di 320 km. Circa 90.000 abitanti, per due terzi concentrati nel capoluogo Mitilene, 11.000.000 di olivi, localizzati nella metà dell’isola che va verso Est, e una presenza di profughi che oscilla tra le 9.000 e le 14.000 unità. Buona parte della popolazione dell’isola di Lesbo proviene dalle colonie greche presenti nell’area del Ponto, vale a dire della regione che lambisce la costa meridionale del Mar Nero, che va grosso modo da Rize a Sinop. I greci vivevano in questa zona dell’Anatolia da tempi antichi e furono oggetto, nel 1922, di uno scambio di minoranze tra Turchia e Grecia al termine di un conflitto, durato quattro anni. I greci del Ponto, in buona parte trasferiti a Lesbo, si trovarono ad essere profughi in patria, nell’isola che oggi rappresenta la possibilità di ingresso dei richiedenti asilo provenienti dal Pakistan, Afghanistan, Iran, Siria, Libia, Congo, Camerun. Rifugiati di oggi che si sommano ai rifugiati di allora e che incontrano accoglienza ma anche ostilità. Le rappresaglie di Alba Dorata, occorse a Mitilene contro i rifugiati, hanno spesso trovato il consenso di parte dei cittadini tra i quali, probabilmente, ci sono gli eredi di coloro che sfuggirono all’eccidio greco perpetrato dai turchi. Scarsa memoria storica, differenti attitudini determinate dalla posizione rispetto alla barricata sono tipici dell’uomo a tutte le latitudini e in tutte le epoche. A far da contraltare alla paura dell’altro esistono numerosi casi di generosità e altruismo, alcuni eccezionali sono stati descritti ne “L’isola dei giusti. Lesbo, crocevia dell’umanità” di Daniele Biella, altri meno eclatanti ma comunque importanti per perseveranza e impegno quotidiano sono rappresentati dal volontariato. Persone provenienti da tutto il pianeta, ovviamente compresa la Grecia, di tutte le età, con una grande percentuale di giovani, sono felici di mettere a disposizione le loro ferie, tempo e professione al servizio dei profughi, al servizio di un umanesimo che non contempla barriere. I canali per poterlo fare sono molteplici, uno dei più lineari e consueti lo si attiva attraverso una richiesta di adesione alle ONG operanti a Lesbo, i formulari sono scaricabili dalla rete. Il lavoro di volontariato è fornito anche da molti i profughi, vale a dire da professionisti, artigiani, insegnanti, studenti che uniscono le proprie competenze gomito a gomito in un mix meraviglioso di etnie, lingue, religioni. Esistono comunque profonde, drammatiche ed evidenti differenze tra i volontari che dopo un periodo più o meno lungo tornano nei loro paesi, alle loro case, e i volontari-profughi che restano comunque privati del loro paese, delle loro case e soprattutto con un’idea del futuro quanto mai vaga e nebulosa. Si parte perché la guerra uccide, perché il terrorismo minaccia, perché la libertà è negata. Si abbandonano cose, affetti, lavoro per vivere in un container o in una tenda per un periodo indeterminabile che può destabilizzare anche i più forti. Spesso trascorrono dei mesi prima di avere un documento, quello che si aveva è stato smarrito insieme al resto del bagaglio o spesso sottratto da farabutti, preso a garanzia e mai più restituito. Avuto il documento si devono superare più colloqui atti ad accertare l’idoneità al visto che consente di lasciare i campi. Tra un colloquio e l’altro possono trascorrere altri mesi, talvolta si attendono due, tre anni per avere un sospirato timbro blu che permette di raggiungere il Continente, se ancora sono rimasti i soldi per un qualsiasi biglietto. Raggiungere il Continente con un visto turistico valido tre mesi può significare riabbracciare perenti e amici che ci hanno preceduto e magari procurato un lavoro, può permettere un tentativo di essere ospitati da campi di altre nazioni ma può anche significare l’impossibilità di trovare un lavoro, la negazione di asilo e alla scadenza del visto o si torna a Lesbo o nei propri paesi o si entra in clandestinità, vale a dire vita ai margini, espedienti per la sopravvivenza, rabbia. Eppure queste persone, queste famiglie che hanno attraversato frontiere, abbandonato case distrutte, negozi bruciati, percorsi professionali, affetti, luoghi cari, possono ritenersi fortunate. Hanno avuto le risorse per poter mettersi in salvo, i più sfortunati sono rimasti a vivere l’inferno.

Che cosa fa l’Europa, che cosa fanno le grandi potenze del mondo occidentale per risolvere un fenomeno tanto drammatico quanto inarrestabile? Che cosa fa la politica, che cosa fanno gli intellettuali affinché non ci si rifugi nella paura dell’altro da sé? Pensare che i muri ci salvino non è solo un atto di egoismo è un atto di profonda stupidità. I muri non hanno mai retto il peso della storia. Questioni grandi per cittadini del mondo che comunque non si fanno scoraggiare e che con il volontariato restituiscono parte del benessere e della fortuna che gli sono toccati e ne ricavano gioia.

Il progetto fotografico preceduto da questa introduzione è un progetto a lungo termine che attraverso più tappe intende dare visibilità all’operato di tanti volontari che si impegnano nei campi profughi. Lesbo, tappa di un percorso che è iniziato nel campo di Velika Kadlusa, in Bosnia, rappresenta un luogo emblematico. Isola del paese che ha generato la cultura occidentale, dove sono nate la democrazia, le arti, la filosofia, avidamente assorbite da Roma. Isola propileo d’Europa che si batte per offrire ai profughi asilo e dignità alla quale va il nostro rispetto e il desiderio di dare un contributo per quanto la fotografia possa fare.

Il nostro percorso inizia con le immagini del campo comunale di Kara-Tepe, alle autorità che gestiscono il campo va un profondo ringraziamento per averci permesso di tornarvi più volte, per averci accolto con amicizia e averci dedicato del tempo prezioso. Per ulteriori informazioni su Kara Tepe rimando all’articolo di Elisabetta Porta che con me ha condiviso quest’esperienza.

Serafino Fasulo

Galleria Fotografica

Confini: viaggio verso l’attesa

A Lesbo oggi si contano 11 milioni di olivi, poco più di 90 mila abitanti e più di 10 mila migranti. Antica sede di eterìe e tiasi, cuore pulsante di cultura letteraria, l’isola triangolare di Saffo e di Alceo a un passo dalla costa…

A Lesbo oggi si contano 11 milioni di olivi, poco più di 90 mila abitanti e più di 10 mila migranti. Antica sede di eterìe e tiasi, cuore pulsante di cultura letteraria, l’isola triangolare di Saffo e di Alceo a un passo dalla costa turca è ora divenuta il centro di accoglienza più importante del Mediterraneo per i profughi in rotta verso il nord Europa, per lo più siriani, afghani e pakistani. Tra gli oliveti sterminati e sulle desolate coste vulcaniche del nord-ovest si stagliano paesaggi mozzafiato, esistono splendide spiagge, siti archeologici importanti e benefiche sorgenti termali; eppure Lesbo è ben lontana dagli standard turistici delle altre isole greche. Dopo l’emergenza sbarchi registrata nel 2015 (arrivarono circa 500 mila persone), l’attività turistica è calata di oltre il 60%. Le immagini shock diffuse dai media di profughi annegati, di montagne arancioni di giubbotti salvagente e di gommoni abbandonati sulla riva del mare, hanno sicuramente fatto la loro parte deterrente e di certo gioca a sfavore del rilancio dell’attività turistica anche il timore di doversi misurare, durante le agognate ferie, con le tante presenze di chi non si trova sull’isola in vacanza ma è in stallo, senza sapere per quanto, cercando di immaginare con fatica il proprio futuro.

Ed è proprio così; in alcune zone di Lesbo con quelle presenze ci si misura davvero quotidianamente, a tutte le ore del giorno e anche quando il sole è calato da un pezzo. E non occorre addentrarsi in chissà quale percorso alternativo o salire lungo la strada tra gli olivi che conduce all’hotspot di Moria, l’unico centro d’identificazione per i migranti dell’isola. E’ sufficiente muoversi tra Mitilini e Thermis, seguendo la strada principale: i rifugiati sono lì, camminano sui marciapiedi, più spesso proprio in mezzo alla carreggiata destinata alle auto e si corre il pericolo di investirli. Sono gruppi di adolescenti, famiglie con bambini, disabili in sedia a rotelle, ragazzi con la chitarra a tracolla. Qualcuno si tiene un cartone sulla testa per proteggersi dal sole, altri hanno le braccia piene di buste della spesa, altri stanno portando i bambini in spiaggia, altri ancora trasportano pallet che probabilmente torneranno utili per sistemare qualcosa nelle loro residenze. L’atmosfera è ogni giorno inspiegabilmente e apparentemente tranquilla, a momenti addirittura festosa; e viene da chiedersi perché.

Si legge di tutto su Lesbo alle prese con l’emergenza profughi: si è parlato di inferno, di profondo degrado, di rischi di trauma collettivo, di alto tasso di suicidi. Ma non è facile accorgersene, almeno non è facile avvertirlo dalla strada, essendo semplicemente visitatori. Si rimane esclusi dal percepire le reali dimensioni della tragedia forse perché nell’hotspot di Moria – che è il centro nevralgico dell’emergenza – non si entra. I militari armati piazzati all’ingresso impediscono l’accesso e le mura che delimitano il campo sono sovrastate da robusti volvoli di filo spinato. I profughi hanno aperto dei varchi qua e là per abbreviare il percorso di entrata e uscita; i militari li riconoscono al volo ma per consentire loro di rientrare richiedono che venga esibito il lasciapassare. A tutti gli altri invece, ad eccezione degli operatori autorizzati, i permessi vengono regolarmente negati ed eludere il controllo agli ingressi è impresa quasi impossibile. A detta di chi quel permesso l’ha ottenuto, l’inferno, il degrado e la disperazione stanno là dentro perché il centro ospita profughi e rifugiati per il triplo della sua effettiva capienza e il sovraffollamento impone necessariamente condizioni di vita al limite sia in estate che in inverno, quando il dolce soffio del meltemi lascia il posto alla pioggia e qualche volta anche alla neve. Quello spazio viene definito dai media “una bomba ad orologeria”, “la vergogna d’Europa”: sono assenti i minimi standard di igiene, si muore di freddo, occorrono ore di fila per avere accesso al cibo, i medicinali sono reperibili con difficoltà. E i più esposti a pericoli di patologie fisiche e psicologiche sono ovviamente i bambini: nell’area destinata ai minori non accompagnati ne vivono attualmente 600 anche se l’effettiva capacità del campo sarebbe di 160. La responsabilità di tutto questo non è ovviamente imputabile a Lesbo, né alla Grecia. Per la sua posizione strategica, l’isola di Saffo costituisce l’approdo più immediato per chi tenta di raggiungere l’Europa via mare muovendo dalla Turchia e dunque rappresenta effettivamente il varco più accessibile, la “porta d’Europa”. Ciò che provoca il congestionamento del campo ed innesca i meccanismi di quella “bomba ad orologeria” è il fallimento delle politiche europee che hanno imposto il blocco delle migrazioni, unito alla pressoché totale indifferenza della comunità internazionale. Le politiche di deterrenza dell’Unione Europea e della Turchia dimostrano la loro completa inefficacia perché la gente, per sopravvivere, certo non potrà smettere di fuggire dai soprusi, dalle violenze e dalla guerra.

Una strada sterrata che sale verso la collina separa le recinzioni del campo di Moria da un’altra struttura di accoglienza, il cosiddetto Olive grove. Sotto quegli olivi è posizionato qualche container che è area operativa dei volontari che hanno preso in gestione lo spazio per decongestionare almeno in parte l’esorbitante affollamento del campo di Moria. Per lo più vi sono grandi tende grigiastre e bambini che giocano intorno; sotto una tettoia alcune panche offrono accoglienza al riparo dai raggi del sole. Ed è un continuo viavai di madri con passeggini e ragazzini saltellanti, su e giù per il vialetto che arriva alla carreggiata percorribile dalle auto; in fondo alla strada ci sono un paio di venditori ambulanti di frutta e verdura e di abiti. Ma anche l’Olive grove è off-limits per fotografi e giornalisti. I volontari si accertano continuamente che non vi siano intrusioni e si spendono con fermezza per impedire ad occhi estranei di posarsi su quell’insediamento, sicuramente per proteggerne la fragilità. Ma addentrandosi si scopre con sorpresa – e autentica commozione – che alla finestra di una delle tende è stato appeso un vaso di surfinie viola, che i panni sono stesi ad asciugare, che si respira il profumo del pane cotto nei forni che le donne hanno scavato in terra. Nessuno dei rifugiati è infastidito dalla presenza di visitatori occasionali: sorridono quasi tutti, qualcuno ha anche voglia di parlare e di raccontare di sé, del suo viaggio, del suo sogno per il futuro. Si ha insomma il sentore che in quel campo, grazie all’attività instancabile dei tanti volontari, la fase emergenziale abbia almeno in parte raggiunto una tregua.

Fuori dall’hotspot e dall’Olive Grove, per strada e nei luoghi in cui l’accesso è consentito con relativa facilità anche ai visitatori, la sensazione di relativa calma, di stand-by viene ulteriormente rinforzata: sembra che in quei luoghi le urgenze abbiano ceduto momentaneamente il passo al sostegno ed allo sviluppo. Esiste un centro municipale di ospitalità per rifugiati e migranti, il Mavrouvouni “Kara Tepe”, nel quale vengono ospitati nuclei familiari in situazione di particolare fragilità, orfani, minori non accompagnati e disabili; ed esiste una fitta rete di realtà diverse gestite da volontari provenienti da tutto il mondo che si prodigano per garantire ai profughi la possibilità di vivere sprazzi di normalità anche nell’emergenza. Ed è sorprendente costatare come i profughi ed i rifugiati in attesa della compilazione dei loro documenti spesso diventino a loro volta volontari: si tratta senza dubbio del modo più dignitoso e nobile per esprimere la propria resilienza.

Ho conosciuto il centro Home for all, gestito da Nikos e Katerina sulla riva del mare, a Skala Sykountos. Ogni giorno con un paio di Vans i volontari si muovono dalla casa diretti a Moria con le borse piene di vaschette di alluminio a scomparti, amorevolmente riempite di cibo che preparano personalmente nella grande cucina della casa; sul retro dei coperchi scrivono con i pennarelli colorati “Love”, “We care”, disegnano cuori e fiori. Consegnano i pasti all’ingresso del campo e poi fanno salire a bordo alcuni rifugiati: la casa bianca sul mare li attende per una pausa di normalità. Per i bambini è il giorno dei giochi d’acqua e di varie e divertenti attività predisposte dai volontari; per le madri è l’occasione per godere di un po’ di relax, per stendere lo smalto sulle unghie o semplicemente conversare al fresco, davanti ad una fetta di cocomero. A sera Katerina apparecchia lunghi tavoli di fronte al mare e prenotando è possibile trattenersi per la cena con i rifugiati.

Ho conosciuto, grazie ad Efi Latsoudi – membro del team Lesvos Solidarity – anche il centro Mosaik nel cuore di Mitilini, un’altra “casa per tutti”. Un autentico punto d’incontro per rifugiati e gente del posto, dove si tengono corsi di lingua, informatica e teatro, dove nel bel giardino col pavimento a mosaico realizzato da rifugiati si può usufruire della connessione internet, bere un tè o leggersi un libro. Parte del sostentamento del centro viene ricavato dalla vendita di borse, borsette, portafogli e zaini realizzati con ritagli della tela dei giubbotti di salvataggio abbandonati sulle spiagge dai profughi al loro arrivo, sapientemente assemblati da un paio di artigiani (ovviamente rifugiati) con scampoli di abiti dismessi.

Ho partecipato alla festa africana del centro One happy family, il cui motto è “lavorare con la gente, non per la gente”. Sulla cima di una collina, in una grande sala coperta, ragazzi di colore cantavano musica sacra accompagnati dalla tastiera, leggendo le note dagli spartiti; molti si allenavano nella rudimentale palestra all’aperto, mentre c’era una lunga fila nel negozio dei parrucchieri che si sbizzarrivano con tagli di capelli ricercati ed originali. Sotto le tende le donne si acconciavano i capelli raccogliendoli in decine di piccole trecce; intanto alcune ragazze preparavano il pranzo in un chiosco. Nel centro si imparano attività di falegnameria con l’utilizzo dei pallet in disuso, si tengono corsi di lingua, di informatica. L’obiettivo è restituire dignità ed autodeterminazione alle tante persone bloccate a Lesbo, dando vita ad una comunità costituita da gente di diverse nazioni, volontari e rifugiati. Chi presta il proprio operato nel centro è impegnato nella costruzione e nella gestione ma anche nella ricerca di idee e nel processo decisionale.

Ed ho conosciuto anche il centro municipale Mavrovouni “Kara Tepe”, per il quale ho ottenuto il permesso di entrare più volte, in diverse ore del giorno. E’ stato abbastanza faticoso avere il lasciapassare ma alla fine, grazie all’intercessione del Manager Stavros Mirogiannis, si è alzata la sbarra bianca e rossa che ne delimita l’ingresso. Il centro si configura senz’altro come l’ottimo risultato di un’accesa lotta per la solidarietà e l’ospitalità. Niente filo spinato, nessun militare armato ad impedire l’accesso. Un tranquillo, costante brulichio di persone in entrata e in uscita da un luogo pulito, ovviamente punteggiato da olivi, sul quale sono posizionati 260 containers destinati ad usi diversi, dove si respira senso di decoro, di dignità e di rispetto per l’ambiente (si produce l’80% dell’energia necessaria grazie ai pannelli solari ed è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti). Un grande viale centrale che culmina in una piazza separa la zona residenziale da quella destinata alle varie attività. A destra le rooms, i prefabbricati adibiti a dimore, uno per ogni famiglia, tutti con aria condizionata e con tende parasole, collocati senza distinzioni relative alla nazionalità di provenienza dei rifugiati. Gli ospiti alloggiano gli uni accanto agli altri perché accoglienza e solidarietà umana sono le parole chiave e le priorità assolute di quella grande lotta per i diritti umani che il Centro persegue dal 2015. E’ nelle rooms che vengono consegnati i pasti tre volte al giorno, door to door: il direttore del centro afferma di controllare ogni volta personalmente la qualità del cibo prima che venga somministrato ai profughi. A sinistra sono collocati gli spazi ricreativi, con giochi all’aperto per i più piccoli ed i containers destinati ad attività varie: il nido d’infanzia, le aule scolastiche (si insegna greco, inglese, matematica, geografia); uno spazio esclusivamente al femminile in cui donne di varie età cuciono e conversano; gli ambulatori per il supporto psicologico o fisioterapico, di pronto-soccorso e di ginecologia; i saloni di parrucchieri per uomo e per donna; una grande sala-incontro coperta, per le feste e le riunioni; le aule di musica, all’interno delle quali i ragazzi studiano e provano per i concerti che poi esportano fuori dal campo. “Solidarietà ed ospitalità in condizioni di dignità, rispetto per i diritti umani, libertà e democrazia”: questa è la declinazione del decalogo che più volte ha orgogliosamente pronunciato Mr. Stavros Mirogiannis durante i nostri colloqui. Lo stesso orgoglio che lasciava intravedere quando ci ha mostrato l’orto rigoglioso coltivato dai profughi, ci ha donato olio ed olive di produzione del Centro, quando ha concesso ad un ragazzino autistico di entrare nel suo ufficio a prendersi le caramelle, come di consueto. A calasole, nel Centro di Kara Tepe si respira la serenità di una tranquilla serata di paese: gli uomini giocano a carte, a dama, a scacchi, a pallavolo; i bambini scorrazzano con le biciclette e i monopattini, qualcuno riempie il thermos di tè al punto di ristoro o passeggia tra i viali asfaltati; giovani madri si intrattengono a chiacchiera mentre i bambini giocano sugli scivoli e sulle altalene. Tutti sono in attesa che venga compilata la loro carta di identità e che venga loro rilasciato il tanto sospirato timbro blu con il quale potranno lasciare la Grecia alla volta del resto d’Europa. Quando, non è dato saperlo: dopo qualche mese, a volte dopo anni. Nel frattempo c’è l’attesa, resa più sopportabile dal lavoro estenuante dei dipendenti municipali e dei tantissimi volontari che quotidianamente arrivano a Lesbo da ogni parte del mondo per prestare il loro sostegno.

Subito fuori dal Centro di Kara Tepe, oltre la sbarra bianca e rossa, qualcuno ha deliberato che venisse piazzata una scultura imponente, un vero e proprio monumento nel più originario ed autentico significato etimologico di “ricordo”: due grandi mani si afferrano una all’altra, in una stretta solida e promettente, perché il limbo dell’attesa nell’isola triangolare possa trasformarsi in una vita nuova, nutrita di “rispetto per i diritti umani, libertà e democrazia”.

Elisabetta Porta

Fotografia, cecità, memoria

La notte tra il 10 e l’11 settembre 2017 a Livorno una tragica quanto prevedibile alluvione travolgeva parte della città. In alcune strade l’acqua non creava disagi, in altre provocava morte e catastrofe. Otto persone…

E io Tiresia ho presofferto tutto

[…]

Io che a Tebe sedei sotto le mura

E camminai tra gli infimi dei morti.Da Terra desolata

Di T.S. Eliot

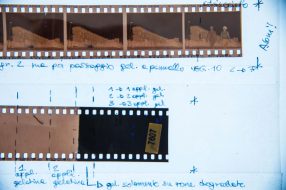

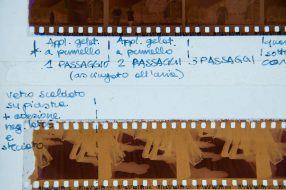

La notte tra il 10 e l’11 settembre 2017 a Livorno una tragica quanto prevedibile alluvione travolgeva parte della città. In alcune strade l’acqua non creava disagi, in altre provocava morte e catastrofe. Otto persone perdevano la vita ed ancora oggi ci interroghiamo sulle responsabilità. Tra le tante cose danneggiate, anche l’archivio fotografico Dainelli: 40mila negativi finiti sotto il fango, luoghi e volti fissati sulla carta deturpati per sempre.

Che relazione c’è tra i morti annegati, le case distrutte e le immagini deturpate, i volti cancellati, estinti? La domanda sorge dall’osservazione dell’installazione che Dainelli ha allestito, dall’11 maggio al 30 giugno 2019, nei locali della Biblioteca dei Bottini dell’Olio di Livorno e porta a sviluppare una riflessione sulla caducità della vita, sulla relazione tra fotografia e morte.

Si può in una fotografia vedere il futuro di una persona, si può cogliere il destino di un uomo? Fotografare i volti dei passeggeri di un aereo ci può aiutare a prevedere una catastrofe? E se i volti ormai immobilizzati ed eternati nello scatto sono in pratica già pronti per i giornali o per i necrologi che potrebbero pubblicarli ancor prima della caduta, come faccio io, fotografo, a scendere dall’aereo? Non mi rimane che sperare che la mia lettura sia totalmente sbagliata. Ma è il fotografo che svela attraverso la fotografia o è la fotografia che svela al fotografo quello che neanche lui aveva visto? Le fotografie fanno chiarezza ma nascondono. Nel volto del futuro suicida c’è già il dramma del suo destino ma a noi non è dato percepirlo. Nei confronti della fotografia ci comportiamo come ciechi, non è un caso che il non vedente abbia affascinato più di un fotografo.

Fotografare i volti dei passeggeri di un qualsiasi volo o di un qualsiasi viaggio corrisponde comunque a fotografare la morte poiché, se non nell’immediato, le foto sono immagine di futuri defunti, le foto ci sopravvivono e fissano negli occhi di chi le guarda la propria origine. Fissano un passato che dà senso al vivere, fornendoci di memoria ci tranquillizzano rispetto al lecito dubbio che la vita sia un sogno. Vi è mai successo di percepire il vostro passato come fatto di azioni compiute da un altro, come se fosse qualcuno che vi somigliava ma che non percepite come voi stessi? La fotografia ci conforta: eravamo noi, più giovani, più grassi o più magri, magari più allegri ma noi stavamo salendo quelle scale, baciando quella persona, eravamo disperatamente noi. Io c’ero, sono esistito e dunque continuo ad esistere. Catalogare, archiviare, conservare in un album, in scatole preserva il nostro bagaglio esperienziale ma comporta un’inevitabile angoscia. Che ne sarà di questo materiale? Se ne farà buon uso? Mi sarà testimone fedele o mentirà? In altre parole, che ne sarà di quel che è stata la mia vita?

Credere ancora che la fotografia sia inconfutabilmente testimone della realtà è una posizione ingenua, superata dall’istante stesso dello scatto. Sono evidenti le possibili manipolazioni che la moderna tecnologia permette di applicare alla foto nella fase di post produzione, manipolazioni peraltro familiari da sempre anche alla camera oscura, ma meno considerate risultano le trasformazioni operate dall’apparecchio fotografico, dai suoi meccanismi. Nel menù di una qualsiasi fotocamera si possono scegliere impostazioni che modificano l’immagine feticcio e rendono la fotografia uno specchio che mente. Inoltre, l’uso di un obbiettivo, di un tempo di posa rendono l’immagine una verità che prescinde dalla realtà stessa trasformando inevitabilmente il “profotografico” (mutuo il termine dal linguaggio cinematografico dove per profilmico si intende tutto ciò che sta davanti alla macchina da presa, sia esso risultato di un set allestito o di un set naturale). Nonostante ciò la fotografia rimane un bene prezioso da costudire, già si vanno progettando sistemi di refrigerazione che la garantiscano immutata per secoli. La fotografia è, come la storia, testimone capace di risposte multiple, mutevole a seconda di chi la legge e soprattutto di chi la scrive, straordinariamente capace di divenire “bella” a dispetto del tempo.

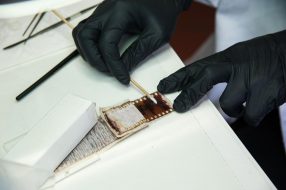

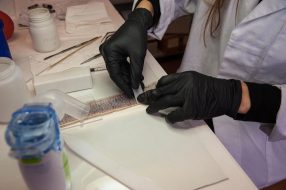

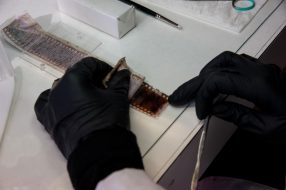

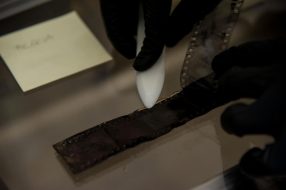

Vi sarà capitato di guardare dopo tanti anni ad immagini che avevate giudicato banali, scartato e abbandonato nel dimenticatoio di un cassetto. Vi sarà capitato riordinando di imbattervi in esse e guardarle con una luce nuova, scoprirle cariche di fascino, di memoria, magari ingiallite, con macchioline che emergono dal tempo e che le rendono più deboli e più preziose. Conserviamo ma il tempo lavora e talvolta genera eventi che ci trovano senza autodifese. Un’alluvione in una città venerata per il suo clima mite travolge case e persone, annega vite e cose. Dal fango emergono oggetti e ricordi su carta non del tutto cancellati, sicuramente trasformati. C’è un archivio fotografico da salvare. Un immediato e coinvolgente passaparola fa sì che, dopo i primi interventi dei cittadini, l’archivio fotografico passi nelle mani di professionisti, archivisti e restauratori, capaci di stabilizzare il materiale e quanto meno interrompere il processo di degrado. Il recupero coinvolge i membri di Chief onlus (Cultural Heritage International Emergency Force) di Bologna, e assieme al loro c’è il contributo di tanti soggetti coinvolti nel progetto, finanziato dalla Regione Toscana, “Memoria Fotografica: Storia di un recupero collettivo”.

Ho avuto modo di assistere alla paziente opera di restauro effettuata presso i locali dell’Archivio Alinari di Firenze e di osservare il lavoro certosino per liberare le immagini dal fango. Sotto le incrostazioni depositate dall’alluvione e fissate dal tempo il colore si è talvolta dissolto, spesso si è trasformato in macchie cromatiche che hanno aggredito l’immagine originaria trasformandola in quelle che parrebbero astrazioni ma che sono la testimonianza concreta e tragica di un evento che da privato diviene collettivo, che da memoria familiare assurge a memoria collettiva. Lo sforzo prodotto per riportare alla luce immagini, seppur deturpate, è una forma laica d’omaggio al passato. Quel che aggiungerei alla toccante installazione curata da Dainelli sono le foto dei nostri concittadini più sfortunati, nelle quali non era possibile leggere il destino ma che potremmo riportare in vita solo evitando che altre tragedie provocate dall’uomo abbiano luogo.

Serafino Fasulo

Vedi anche il video “Memoria fotografica, storia di un recupero collettivo